Este viernes 17 de mayo se cumple medio siglo de la constitución de la Entidad Binacional ITAIPU, emprendimiento histórico que selló la integración y cooperación entre Paraguay y Brasil para la concreción de una de las mayores hidroeléctricas del mundo en generación de energía limpia y renovable.

ITAIPU es, sin dudas, la obra más representativa de paraguayos y brasileños y motor de desarrollo para ambas naciones. Los 50 años representan para la Entidad numerosos logros y también importantes desafíos, como lo son la revisión del Anexo C (bases financieras) del Tratado y la implementación del Plan de Actualización Tecnológica de la Central Hidroeléctrica, en plena marcha.

Respecto a este acontecimiento, el director general paraguayo, Justo Zacarías Irún, manifestó que el aniversario coincide con un momento significativo en la vida institucional de ITAIPU. “Es un momento auspicioso en el que nos encuentra este cumpleaños número 50 y nos da un presagio de que podemos tener paz, armonía y tranquilidad para los próximos años”, expresó.

Asimismo, resaltó el reciente acuerdo alcanzado por las Altas Partes Contratantes para la definición de la tarifa y el presupuesto de la Entidad que regirán hasta el 2026. “Con la claridad y las definiciones de los números, lo que vamos a hacer en la ITAIPU es apretar el acelerador para que sigamos siendo ese factor de desarrollo que la gente espera de nosotros”, enfatizó el director general paraguayo.

Añadió que el presidente de la República, Santiago Peña, con su gabinete y su equipo, así como los consejeros y directores de la Entidad, están trabajando para que los recursos obtenidos en ITAIPU tengan realmente un impacto social y lleguen a la población, principalmente a la más vulnerable.

Igualmente, el director Zacarías Irún remarcó que el valor de la tarifa acordado permitirá generar unos USD 280 millones en concepto de royalties; más otros USD 650 millones para inversiones sociales por año; unos USD 265 millones por compensación de energía y USD 53 millones en utilidades de capital para la ANDE, lo que totaliza una cifra histórica de USD 1.250 millones anuales por los próximos tres años.

Recordó que los seis ejes definidos por el Gobierno Nacional guardan relación con salud, alimentación y educación de la niñez paraguaya, seguridad nacional y ciudadana, infraestructura vial, transporte público e infraestructura eléctrica.

Añadió que otro aspecto fundamental definido con el Brasil tiene que ver con la vigencia del acuerdo operativo, lo cual permitirá a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) realizar importantes inversiones en el sistema eléctrico para aprovechar aún más la energía que corresponde al Paraguay y avanzar hacia la soberanía energética.

Por otro lado, el titular paraguayo de la Binacional precisó que en breve se dará inicio al proceso de revisión del Anexo C del Tratado, cuya definición será clave para seguir fortaleciendo el desarrollo del Paraguay en las próximas décadas.

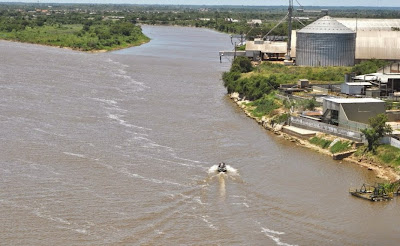

En la actualidad, ITAIPU mantiene su liderazgo mundial en generación de energía limpia y de calidad. Asimismo, es responsable de suministrar más del 85% del requerimiento eléctrico del mercado paraguayo y alrededor del 12% de todo el consumo brasileño.

Antecedentes históricos

El 17 de mayo de 1974, en una ceremonia realizada en el Hotel das Cataratas de Foz de Yguazú, quedó formalmente constituida la ITAIPU Binacional para administrar la construcción de la hidroeléctrica. La conformación del Consejo de Administración y del Directorio Ejecutivo se realizó en presencia de los mandatarios del Paraguay y de la República Federativa del Brasil, Generales de Ejército, Alfredo Stroessner y Ernesto Geisel, respectivamente.

El citado acto se llevó a cabo luego de la designación por los respectivos Gobiernos de sus representantes en los órganos directivos de la nueva Entidad Binacional, que fue constituida con el objetivo de edificar y dirigir la usina, cuyas primeras máquinas llegaron a la cantera de obras ese mismo año, aunque el inicio efectivo de los trabajos fue en enero de 1975.

Diez años después de aquel acto, la hidroeléctrica empezaría a producir electricidad, con el objetivo de impulsar el desarrollo de Paraguay y Brasil.

Energía para el desarrollo

Desde el inicio de sus operaciones en 1984, la usina registra una producción acumulada de 3.011.000 gigawatts hora (GWh). En el año 2016 la Central Hidroeléctrica ITAIPU alcanzó una producción histórica de 103.098.366 MWh y estableció una marca mundial de generación de energía eléctrica limpia y renovable.

En total, desde 1985 hasta abril de 2024, la empresa binacional transfirió al Estado paraguayo más de USD 13.182 millones, en concepto de las obligaciones contempladas en el Anexo C.

Protección de la biodiversidad

A través de la gestión eficiente y una planificación constante de acciones, la Central Hidroeléctrica ITAIPU no solo genera energía limpia y renovable, sino que contribuye a mantener la biodiversidad de la región y promover el desarrollo sostenible de la población. En el apartado medioambiental, la atención de la Entidad va más allá del cuidado de los ríos, corrientes y nacientes que aportan el agua que mueve a la usina. ITAIPU preserva la fauna y flora, gracias a sus reservas, refugios biológicos y al Centro de Investigación de Animales Silvestres (CIASI), los cuales ayudan a proteger a las especies nativas.

En materia medioambiental el aporte de ITAIPU es invaluable, la Binacional protege y conserva más de 100 mil hectáreas de bosques y refugios, y es la primera central hidroeléctrica del planeta en ser admitida en la Red Mundial de Reservas de Biósfera por la UNESCO, por sus ocho reservas naturales de importantes extensiones.

Finalmente, otro hito que marca los 50 años de la Entidad Binacional es el Plan de Actualización Tecnológica de la Central Hidroeléctrica, que se puso en marcha hace dos años en abril de 2022. Será sin dudas un salto hacia una tecnología digital del tercer milenio, agregando funcionalidades y manteniendo el desempeño y confiabilidad de los equipamientos, con foco en los sistemas de comando, control, regulación, supervisión y protección de la usina.